「家族に財産を贈与したい」「生前贈与って何から始めればいいの?」と考えている方にとって、「贈与契約書」という言葉は聞いたことがあっても、「必ず作らないといけないものなの?」「どうやって書けばいいの?」といった疑問や不安があるかもしれません。

この記事では、生前贈与を検討している初心者の方に向けて、贈与契約書がなぜ重要なのか、その具体的なメリット、作成方法、そして財産の種類ごとの注意点について、わかりやすく解説します。

目次

そもそも「贈与」とは? 贈与契約書は必ず必要?

まず、法律の世界で「贈与」がどのように位置づけられているかを見てみましょう。民法第549条には、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められています。

これは、財産をあげる人(贈与者)が「あげますよ」と意思を伝え、もらう人(受贈者)が「もらいますよ」と承諾すれば、それだけで贈与という「契約」が成立することを意味します。つまり、法的には口約束だけでも贈与は成立するのです。

では、贈与契約書は絶対に必要ないのでしょうか? 必ずしも「必要不可欠」というわけではありませんが、作成しておくと非常に多くのメリットがあります。

民法550条には「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない」と規定されています。書面、つまり贈与契約書を交わしていない口約束の贈与は、まだ財産を渡していない部分については、どちらからでも一方的にキャンセルできてしまうということです。

例えば、親が子に「来月〇〇万円あげるよ」と口頭で約束したとしても、実際に渡す前に親の気が変われば、その約束を取り消せてしまう可能性があるのです。(もちろん、すでに渡してしまった分については取り消せません。)

贈与契約書は、このような曖昧さをなくし、「いつ、誰が、誰に、何を、どれだけ贈与したか」という贈与の事実と内容を記録した公式な書類です。この書類があることで、贈与者と受贈者の合意内容が明確になり、後々のトラブルを防ぐ大きな助けとなります。

贈与契約書が必要な4つの理由とメリット

口約束でも贈与が成立するのに、わざわざ手間をかけて贈与契約書を作成するのには、主に以下の4つの重要な理由とメリットがあります。

1.贈与者と受贈者間のトラブルを未然に防ぐ

贈与は、特に金額が大きくなるほど、後から「言った、言わない」や「いつ、何を贈与する約束だったか」といった認識の違いからトラブルに発展することがあります。

「マイホームの購入資金として親から〇〇万円もらう約束だったのに、直前になって一方的に減額された・取り消された」といったケースです。口約束だけの場合、民法第550条に基づき、まだ履行されていない部分の贈与は撤回されてしまうリスクがあります。

贈与契約書を作成し、贈与の内容(金額、時期、振込先など)を具体的に明記し、双方で署名・捺印しておけば、「確かにこのような内容で合意した」という動かせない証拠になります。これにより、贈与の約束が履行されない、あるいは内容が変わるといったトラブルを効果的に防ぐことができます。

2.親族間の不要な疑いや争いを避ける

生前贈与を受けた人がいる場合、贈与者が亡くなって相続が発生した際に、他の相続人との間でトラブルになることがあります。

「あれは贈与ではなく、被相続人の財産を勝手に使い込んだのではないか?」

「特定の兄弟姉妹だけが生前贈与を受けていて不公平だ!」

といった疑念や不満が生じることがあります。特に、多額の現金が動いていた場合などは、贈与の事実を証明することが難しく、相続財産を巡る争いの火種となりかねません。贈与契約書があれば、いつ、誰から誰に、どのような財産が贈与されたのかを客観的に証明できます。これにより、他の相続人からの疑念を払拭し、円満な遺産分割協議を進めるための強力な証拠となります。「これは正式な贈与でした」と胸を張って説明できることは、遺されたご家族間の関係を守る上でも非常に重要です。

3.税務署からの指摘や調査に備える

相続が発生すると、相続税の申告が必要になります。その際、過去の預金の動きなどから、生前贈与が行われていなかったかどうかが税務署によって確認されることがあります。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば税金はかかりません。しかし、これを意識して毎年同じ時期に同じ金額を長年にわたって贈与していると、税務署から「定期贈与(連年贈与)」とみなされ、初めからまとまった金額を贈与する約束があったものとして、高額な贈与税を課されるリスクがあります。(例:毎年100万円を10年間贈与→ 合計1000万円の贈与とみなされ、最初の年に1000万円を贈与したとして贈与税計算される)

また、子や孫名義の口座に親や祖父母がお金を入金しても、その口座の通帳やキャッシュカードを贈与者側が管理しており、子や孫がそのお金の存在を知らなかったり自由に使えなかったりする場合、それは「名義預金」とみなされ、贈与とは認められずに贈与者の相続財産として相続税の課税対象となります。

このような税務署からの指摘や誤解を防ぐためには、贈与の都度、贈与契約書を作成し、「確かに贈与者と受贈者の間で贈与の合意があり、財産の受け渡し(またはそれに準じる手続き)が行われた」という事実を明確に証明できるようにしておくことが極めて有効です。贈与契約書は、税務調査の際に贈与の正当性を主張するための重要な証拠となります。

4.不動産の所有権移転登記がスムーズに進む

現金とは異なり、土地や建物などの「不動産」を贈与する場合、贈与を受けた人の名義に変更する「所有権移転登記」という法的な手続きが法務局で必要になります。

この所有権移転登記を申請する際には、登記の原因が贈与であることを証明するために、贈与契約書が原則として必須の書類となります。贈与契約書がないと、法務局での手続きを進めることができず、不動産の名義変更ができません。

贈与契約書を事前にしっかり作成しておけば、法務局に提出する書類としてすぐに利用でき、スムーズに所有権移転登記の手続きを進めることができます。

贈与契約書の作り方・書き方のポイント

贈与契約書は、特別な専門知識がなくても自分で作成することができます。ここでは、作成手順と書き方の重要なポイントをご紹介します。

作成前の重要な確認事項

贈与契約書を作成する前に、贈与者と受贈者の間で、以下の内容についてしっかりと話し合い、認識を一致させておくことが最も重要です。

- 何を贈与するのか? (現金、預貯金、株式、不動産、自動車など、具体的な財産の種類)

- どれだけ贈与するのか? (現金の具体的な金額、株式の銘柄・数量、不動産の所在地・種類など)

- いつ贈与を実行するのか? (現金の振込日、不動産の引き渡し日など)

- どのような方法で贈与するのか? (現金を銀行振込で渡す場合の振込先口座情報など)

また、贈与の内容によっては贈与税がかかる場合があります。贈与税の基礎控除(年間110万円)や、相続時精算課税制度などの特例が利用できる可能性についても、事前に確認しておくと安心です。

贈与契約書に必ず記載すべき基本項目

贈与契約書には、以下の項目を明確に記載する必要があります。決まった書式はありませんが、これらの情報が特定できるようになっていることが重要です。

贈与契約を締結した日付

贈与者と受贈者が合意した日付です。西暦でも和暦でも構いませんが、書類内で統一しましょう。贈与を実行する日付(または条件)

実際に贈与する財産を引き渡したり、名義変更をしたりする具体的な日付です。贈与者に関する情報

氏名、住所、連絡先など。「甲」などの記号で表現することも多いです。受贈者に関する情報

氏名、住所、連絡先など。「乙」などの記号で表現することも多いです。贈与する財産に関する情報

現金・預貯金の場合: 金額を明確に(例:「金〇〇万円」)。改ざん防止のため、手書きの場合は大字(壱、弐、参など)を用いると良いでしょう。不動産の場合

不動産の所在地、種類(土地・建物)、面積、登記簿に記載された情報(地番、家屋番号など)を正確に記載します。株式の場合

会社名、株式の種類、株数などを正確に記載します。その他の財産の場合

具体的な財産の種類や特定できる情報を記載します。贈与の方法

現金であれば「銀行振込」など、どのように財産が引き渡されるかを記載します。振込先口座情報を記載することもあります。

贈与契約書を作成・署名・捺印する際のポイント

作成方法

手書きでもパソコンで作成しても構いません。ただし、手書きの場合、金額などは改ざんを防ぐために「金〇〇万円也」のように大字を使用すると、より信頼性が高まります。署名と捺印

作成した契約書の内容に合意した証として、贈与者と受贈者の双方が自筆で署名し、捺印します。印鑑はシャチハタ以外の認印でも有効ですが、実印と印鑑証明書を添付することで、より本人の意思に基づいた契約であることを強く証明できます。契約書は2通作成し割印

同じ内容の契約書を2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ保管します。2通の契約書が同一のものであることを証明し、改ざんを防ぐために、2通を重ねて契約書の綴じ目やページの境目にまたがるように「割印」を押します。収入印紙が必要な場合

贈与契約書は、贈与する財産の種類によって収入印紙の貼り付けが必要な場合があります。不動産の贈与契約書には、印紙税として原則200円の収入印紙の貼り付けが必要です。現金や株式、生命保険などの贈与契約書には、通常、収入印紙は不要です。収入印紙を貼る場合は、忘れずに消印(印鑑などで印紙と台紙にまたがるように押すこと)をしましょう。契約書の保管

作成した贈与契約書は、贈与者と受贈者がそれぞれ大切に保管します。紛失が心配な場合や、より強い証明力を持たせたい場合は、公証役場で「公正証書」として作成してもらうことも検討できます。公正証書は原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。

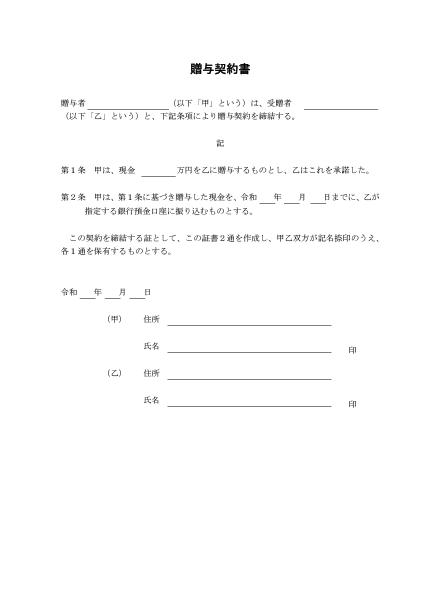

贈与契約書のサンプルはこちらです。

贈与契約書は手書きでもパソコンソフトでも、どちらでも作成しやすい方法で構いません。

贈与契約書に決まった書式はありませんが、契約内容を特定できるように、先ほど紹介した6つの必要事項が記載されている必要があります。

万が一のトラブルを避ける意味で、贈与契約書をパソコンソフトで作成した場合でも日付と署名は手書きで行いましょう。

手書きで作成する場合には、改ざんを予防するために数字は大字(壱、弐、参など)を使用します。

贈与契約書だけでは不十分!「実行」の証拠も大切

贈与契約書を作成するだけでは、贈与が「書類の上だけのもの」と判断されてしまうリスクがあります。贈与契約書はあくまで合意の証拠であり、実際に財産が贈与されたことを証明する「実行」の証拠も非常に重要です。

現金の場合: 必ず銀行振込を利用しましょう。これにより、いつ、誰から誰へ、いくらの金額が振り込まれたかという客観的な記録(通帳の記載など)が残ります。手渡しは記録が残らないため、贈与の実行を証明するのが非常に難しくなります。

・不動産や株式の場合

贈与契約書に基づいて、速やかに名義変更の手続き(不動産なら所有権移転登記、株式なら名義書換など)を行いましょう。名義が受贈者に変わったという事実が、贈与が実行された強力な証拠となります。

これらの「実行」の証拠と贈与契約書をセットで保管しておくことが、贈与の事実を後から証明するために不可欠です。

贈与する財産の種類別|知っておきたい注意点

贈与する財産の種類によって、手続きや税金、その他注意すべき点が異なります。ここでは、代表的な財産について解説します。

現金・預貯金を贈与するときの注意点

最も一般的な贈与財産ですが、前述の通り、税務署対策として特に注意が必要です。

・名義預金にならないように

受贈者本人が口座の存在を知っており、いつでも自由に引き出したり使ったりできる状態にすることが大原則です。親が子の口座を勝手に作り、管理している状態では名義預金とみなされます。

・定期贈与とみなされないように

毎年同じ時期に同じ金額を贈与するのではなく、契約の締結日や贈与金額を年によって変えるなど、あくまで「毎年個別の贈与契約に基づいた贈与である」ことを明確に示す工夫が必要です。贈与契約書を贈与の都度作成することは、この定期贈与リスク回避にも有効です。

・必ず銀行振込で

贈与契約書に加え、実行の証拠として振込記録を残しましょう。

不動産を贈与するときの注意点

不動産の贈与は、金額が大きくなりやすく、手続きも複雑です。

・贈与か相続か慎重に判断

不動産を生前贈与すべきか、それとも相続で引き継ぐべきかは、様々な要素を考慮して判断する必要があります。

・生前贈与を検討しやすいケース

相続人の間で不動産を巡るトラブルが予想される場合、贈与者が認知症などで判断能力を失う前に財産整理したい場合、将来的に不動産の評価額が上昇する見込みがある場合(評価額が低い時期に贈与することで贈与税・相続税を抑えられる可能性がある)。

・相続を検討しやすいケース

相続財産全体の評価額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)内に収まりそうな場合、自宅の土地の評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」の適用を受けたい場合(この特例は相続時にしか利用できません)。

・贈与にかかる費用

不動産を贈与で取得すると、登録免許税(登記手続きにかかる税金。相続よりも税率が高いことが多い)と不動産取得税(不動産を取得した時にかかる税金)がかかります。これらの費用負担も考慮して検討が必要です。

贈与税だけでなく、相続税や関連費用も考慮した上で、どちらがご自身やご家族にとって最善かを慎重に判断することが大切です。

株式を贈与するときの注意点

株式は分割しやすく、早めに贈与することで将来の配当を受贈者に受け取らせられるメリットがあります。

・経営権への影響

特に非公開会社の株式を贈与する場合、贈与した株式の割合によっては、受贈者に会社の経営権が移ってしまう可能性があります。贈与者と受贈者の関係性や、将来の会社の経営方針などを十分に考慮する必要があります。

・受贈者の知識・希望

株式を受け取っても、受贈者が株式の知識がなかったり、現金の方が助かったりする場合もあります。事前に受贈者の意向を確認し、株式のまま贈与するのか、一度贈与者が換金して現金を贈与するのかなどを検討することも重要です。

生命保険を活用して贈与するときの注意点

生命保険は、仕組みによっては贈与の目的で活用できます。

・贈与に適した生命保険の例

贈与者が契約者・保険料負担者となり、受贈者を保険金の受取人とする保険で、毎年保険会社から支払われる生存給付金(または年金)が年間110万円の基礎控除内に収まるように設計されているもの。保険料を一括で支払っておけば、贈与者は毎年手続きなく、受贈者は継続的に財産を受け取れます。

受贈者が契約者・保険金受取人となり、贈与者を被保険者(保険の対象となる人)とする保険で、受贈者が支払う保険料を贈与者が毎年110万円以内で贈与する方法。贈与者は毎年現金を贈与し、受贈者は贈与されたお金で保険料を払い込み、将来、贈与者が亡くなった際に保険金を受け取れます。

・注意点

生命保険は金融商品であり、運用実績によっては支払った保険料の総額を下回る「元本割れ」のリスクがあります。また、長期間の契約となるため、インフレ(物価上昇)が進むと、将来受け取る保険金の価値が相対的に目減りする可能性も考慮が必要です。

未成年者への贈与と贈与契約書

孫など、未成年者にも贈与は可能です。ただし、未成年者はまだ判断能力が十分ではないため、法律行為(契約を結ぶことなど)を単独で行うことができません。

・親権者の同意が必要

未成年者への贈与契約は、原則として親権者(多くの場合、父母)の同意が必要です。贈与契約書を作成する際は、未成年者の氏名に加え、親権者(父母)の氏名を記載し、署名・捺印してもらう必要があります。親権者が一人の場合はその親権者のみが同意・署名します。

・成年年齢の引き下げ

2022年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳以上であれば、親権者の同意なく単独で贈与契約を結ぶことが可能になりました。

・財産管理

未成年者が贈与を受けた財産は、原則として親権者が管理します。贈与税が発生する場合の申告・納税義務は受贈者(未成年者)にありますが、実際の手続きは親権者が代わりに行います。

・成人後の財産管理への懸念

受贈者が18歳(または20歳)になり成人すると、親権者による財産管理は終了し、本人が自分で管理することになります。多額の財産を一度に管理することになった本人が適切に管理できるか、浪費しないかといった懸念が生じることもあります。贈与契約を検討する際に、このような点も考慮し、財産管理について本人と話し合ったり、必要に応じて専門家のアドバイスを受けたりすることが望ましいでしょう。

贈与契約書の作成や生前贈与について専門家に相談すべき?

生前贈与は、法的な側面(民法)だけでなく、税務の側面(贈与税、相続税)も深く関わってきます。贈与契約書は自分で作成することも可能ですが、特に以下のようなケースでは、専門家への相談を検討することをおすすめします。

- 贈与する財産の種類が複雑な場合(不動産、非公開株式、多額の金融資産など)

- 贈与税や相続税の計算、特例の適用について不安がある場合

- 定期贈与や名義預金とみなされないか心配な場合

- 未成年者への多額の贈与を検討している場合

- 親族間のトラブルを絶対に避けたい場合

- 贈与後の相続対策全体について相談したい場合

弁護士は法的な観点から、税理士は税務の観点から、司法書士や行政書士は書類作成や手続きの観点から、それぞれ専門的なアドバイスやサポートを提供してくれます。

ご自身の状況に合わせて、適切な専門家に相談することで、安心して贈与を進め、将来のトラブルや税金リスクを低減することができます。特に、2024年1月からは生前贈与加算のルールが見直され、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税対象となる(現在は3年以内)など、相続税対策としての生前贈与の考え方も変わってきています。最新の制度を踏まえ、より効果的な贈与・相続計画を立てるためにも、早めに専門家の知見を借りることをお勧めします。

まとめ

贈与契約書は、口約束でも成立する贈与において、必ずしも法律で作成が義務付けられているわけではありません。しかし、贈与契約書を作成し、贈与の「実行」を証明できる記録を残しておくことは、贈与者と受贈者の間の認識のずれを防ぎ、相続発生時の親族間のトラブルを回避し、税務署からの指摘にも適切に対応するための、非常に有効かつ重要な手段です。

特に多額の贈与や不動産の贈与を行う場合は、贈与契約書の作成は必須と考えて良いでしょう。

この記事で解説したポイント(作成前の確認、記載項目、書き方、財産別注意点、未成年者への贈与など)を参考に、ぜひ贈与契約書の作成を検討してみてください。もし手続きや内容に不安がある場合は、一人で抱え込まず、税理士や弁護士、司法書士といった専門家へ相談することも視野に入れ、安心して生前贈与を進めていきましょう。